近年、電気自動車(EV)やハイブリッド車が急速に普及していますね。静かでパワフル、そして環境に優しい…といいこと尽くめに思えますが、最近はモバイルバッテリーの発火事故のニュースをよく見るようになりました。「EVバッテリーって爆発したりしないの?」「火災事故ってあるの?」といった不安の声を耳にすることも。

今回は、ハイブリッド車やEVに搭載されているバッテリーの安全性について、日本での実例や公的機関の発表資料も交えながらわかりやすくご紹介します。

EVの火災リスクは高い?統計で見ると…

結論から言うと、ガソリン車と比べてEVの火災発生率は実はかなり低いです。

海外の統計では、販売台数10万台あたりの火災件数は、ガソリン車が約1,500件、EVはわずか25件程度というデータもあります。

(注意:AutoInsuranceEZという調査会社が「国家運輸安全委員会(NTSB)」「FARS(NHTSAの死亡事故データベース)」と販売統計を組み合わせて算出した値が、誤ってNTSB報告として引用されて広まりました。しかし、NTSB側は「これは死亡事故数をベースにしたもので、火災件数を直接示すものではなく、該当する燃料分類も完全ではない」と注意喚起しています)

消防庁や自動車関連機関の公式報告では、EVの火災件数は内燃機関車の火災に比べて非常に少ないとされていますが、明確な数値はほとんど報告されていません。

2024年末時点で日本国内のEV(BEV+PHEV保有台数)は約62万台です。この台数で火災件数のデータがほとんどないことからもEVの火災発生率はかなり低いと推測できます。

日本でも実際に火災事故はあるの?

① 三菱・アウトランダーPHEV:製造工程での出火(2013年)

- 三菱自動車の水島製作所(岡山県)にて、量産中のアウトランダーPHEVバッテリーパックが出火。

- 原因は、生産ラインでの振動や落下による内部短絡とされます。

- 約4,000台のバッテリーをリコール対応し、安全確保が図られました。

② 佐賀県武雄市:水没車両の可能性(2021年)

- 大雨の影響で電気自動車が浸水し、その後出火報告あり。

- 漏電や短絡の可能性が示唆されるものの、続報はなく詳細は不明です https://carsmora.com。

③ 関西電力技術研究所:実験中の火災(2022年)

- EVを使った充放電実験中に、充電器または制御系の不具合が火災につながったとされます https://carsmora.com。

④ 千葉県:屋外駐車場での出火(2023年)

- アウディ「e‑tron」が幕張の展示場で車両出火。ただし原因不明で、詳細な調査報告は公表されていません NetDenJD+2https://carsmora.com+2東京都交通局公式サイト+2。

⑤ 鳥取県倉吉市:急速充電中の火災(2025年2月)

- 日産「リーフ」が販売店で急速充電中に火災。

- 共同調査の結果、車両や充電器に問題はなく、所有者が灯油をこぼしたまま喫煙していたことが原因だった模様。車両バッテリー自体への延焼はありませんでした https://carsmora.com+10NetDenJD+10東京都交通局公式サイト+10。

EVに起因する事故はごく限定的で、影響が大きなニュースとして取り上げられたり、SNS等で海外の情報が繰り返し再生されることがあるため、実態以上に不安が広がっている可能性があります。

EVの安全対策

EV火災では、熱暴走や過充電、物理的損傷といった要因が考えられます。どのような対策がされているのでしょうか。

熱暴走・過充電とは?対策は?

熱暴走(Thermal Runaway):バッテリーセル内部の温度が急上昇し、発火・爆発につながる現象。内部短絡、外部からの損傷、過充電などが原因。

過充電(Overcharging):バッテリーが規定の電圧以上に充電されることで、内部反応が暴走し、発熱やガス発生、最悪の場合発火するリスクがある。

対策①:BMS(バッテリーマネジメントシステム)

全車標準搭載。セル単位で電圧・温度・電流を常時モニタリング。

異常検知時には:

- 充電停止

- システム遮断(絶縁)

- エラーメッセージ表示

セルバランス制御:個々のセル間の充電状態のばらつきを均一化し、過充電や過放電を防止。

対策②:ハードウェア的保護構造

| 装置名 | 機能 |

|---|---|

| CID(Current Interrupt Device) | 圧力異常などで電流を遮断し、発火防止 |

| PTC(Positive Temperature Coefficient) | 温度上昇により電気抵抗が増加 → 自動で過熱遮断 |

| セーフティバルブ | ガス発生時に安全に排気、爆発防止 |

| セパレーター強化 | セル間の短絡を防ぐ膜を耐熱性に改良(セラミック被膜など) |

対策③:冷却システム

- 液冷式(冷却水循環):主にテスラ・BMW・日産リーフの高性能モデルなど。

- 冷却性能が高く、熱暴走対策として有効。

- 空冷式(ファンなど):軽EVやコスト重視の車種に多い。熱対策はやや限定的。

対策④:充電インフラの設計と制御

- CHAdeMOやCCSなどの急速充電規格では、電圧・温度・充電率の双方向通信により、安全に充電を管理。

- 過充電防止のため、80%程度で充電を自動制御する設定が多くのEVに搭載。

- 一部車両では、スマートフォンアプリや車内設定で充電上限をユーザーが制御可能。

対策⑤:ソフトウェアとリコール対応

- 異常検知アルゴリズムをOTA(Over-The-Air)でアップデート可能な車両も増加。

- 不具合事例(例:ポルシェ・タイカン)では、充電上限の一時制限(例:80%)をOTAで配布し、安全を確保したうえで後日修理。

国内基準や国連規制との関連

- 日本では国土交通省が主導し、国際基準「UN GTR No.22」によりEVのバッテリー劣化管理と安全性表示を義務化(2024年合意)。

- 中国では2026年から、衝撃・熱暴走・充電事故防止の新基準を導入予定。

- ヨーロッパでも「R100」などの車両バッテリー規制がすでに運用中。

物理的損傷とは?対策は?

物理的損傷とは?

- 交通事故や落下衝撃、異物の貫通などによってバッテリーパックやセルが破損し、内部短絡やガス漏れ、最悪の場合は、発火・爆発(熱暴走)に至ることがあります。

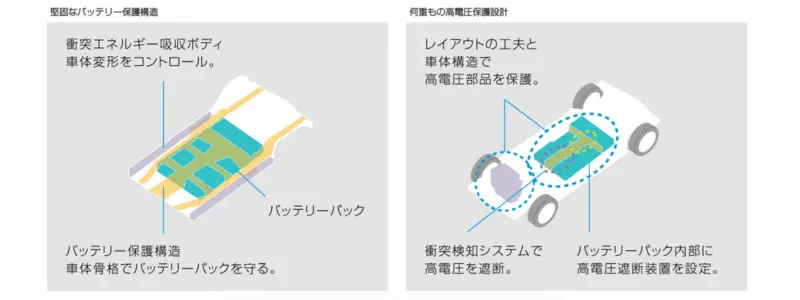

対策①:バッテリーケース(エンクロージャ)の強化

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 高強度ケース | アルミ合金やスチール製の頑丈な筐体でセルを保護 |

| クラッシュゾーン設計 | 衝突時にバッテリーに力が直接伝わらないよう、周囲に変形吸収ゾーンを設ける |

| 路面衝突対策 | 底部からの突き上げや異物(縁石・飛び石など)から守るスキッドプレートを装備する車種も |

対策②:車体全体での衝撃分散設計

- バッテリーは床下に搭載されているため、車体構造の剛性が安全性に直結します。

- 最近のEVプラットフォーム(例:日産CMF-EV、トヨタe‑TNGA、テスラのスケートボード構造など)では:

- バッテリーをフレームの一部として扱い、剛性を強化

- 横転・衝突時にバッテリーへの力が分散する構造が採用されています。

対策③:セル構成・配置の工夫(モジュール化・絶縁構造)

| 構造 | 機能 |

|---|---|

| セル→モジュール→パック構造 | 局所的な損傷がシステム全体に波及しないよう分割構成に |

| セル間の断熱材 | あるセルが破損しても、熱が隣に伝わりにくい |

| 難燃性素材の使用 | バッテリーパック内の仕切りや断熱層に難燃素材を使用 |

| ガス逃し通路 | 万一内部ガスが発生しても圧力を逃す設計(ベント構造)で爆発を防止 |

対策④:事故後の監視と自動遮断機構

- 衝突時に高電圧系を自動遮断する「クラッシュセンサー連動リレー」を搭載。

- 衝突後も一定時間、バッテリ温度・電圧をモニターし、異常時には強制遮断や警告を出す設計も。

- 事故後のレスキュー対応(消防・救急)にも備え、サービスプラグなどで手動遮断可能な構成がある車種も。

国際基準との連携(UN-R100 など)

- 国連自動車基準(UN-R100など)では、EV用バッテリーについて:

- 落下試験

- 釘刺し試験

- 衝撃・振動・火炎・過熱に対する耐性

などが義務づけられています。

- 日本国内の型式指定制度や国交省の認証でも、これらの項目を評価対象としています。

具体的な安全構造の例(代表的な車種)

| 車種 | 損傷対策の特徴 |

|---|---|

| 日産リーフ | フロア一体型バッテリーパック+スチール製ガードプレート |

| テスラ・モデル3 | アルミ製クラッシュゾーン+バッテリーセグメント分割構造 |

| BYD Dolphin | LFPバッテリー採用+内部セルの耐突構造と難燃層 |

まとめ:物理損傷に対する多層防御

| レイヤー | 主な対策 |

|---|---|

| 車体構造 | クラッシャブルゾーン、床下補強、剛性アップ |

| バッテリーケース | 高剛性筐体+路面ガード+防水・防塵設計 |

| セル配置 | モジュール分割/絶縁層/断熱材/ガス逃し |

| 衝突後対応 | 自動遮断リレー、サービスプラグ、BMS監視継続 |

EVは「事故で燃える」イメージが誇張されがちですが、実際には非常に高度な衝撃対策が講じられており、実走行中に物理的損傷が原因で火災に至るケースは極めてまれです。

(2025年7月27日公開、作成:三浦敏和)

コメント